Präzise Wärmesimulation verwandelt das Design von Metallkern-Leiterplatten von Trial-and-Error in vorausschauendes Engineering. Bei Highleap PCB Factory setzen wir fortschrittliche Simulationstools ein, um die thermische Leistung vor der Produktion zu validieren, wodurch sich Entwicklungszyklen um 40-60% verkürzen und der Erfolg beim ersten Versuch sichergestellt wird. Dieser umfassende Leitfaden behandelt Simulationsmethoden, Softwaretools und Validierungstechniken zur Optimierung von MCPCB-Wärmedesigns.

Grundlagen der MCPCB-Wärmemodellierung

Effektive Wärmesimulation erfordert eine genaue Darstellung der MCPCB-Konstruktion, Materialeigenschaften und Randbedingungen. Das Verständnis der Modellierungsgrundlagen stellt sicher, dass Simulationsergebnisse mit der realen Leistung korrelieren.

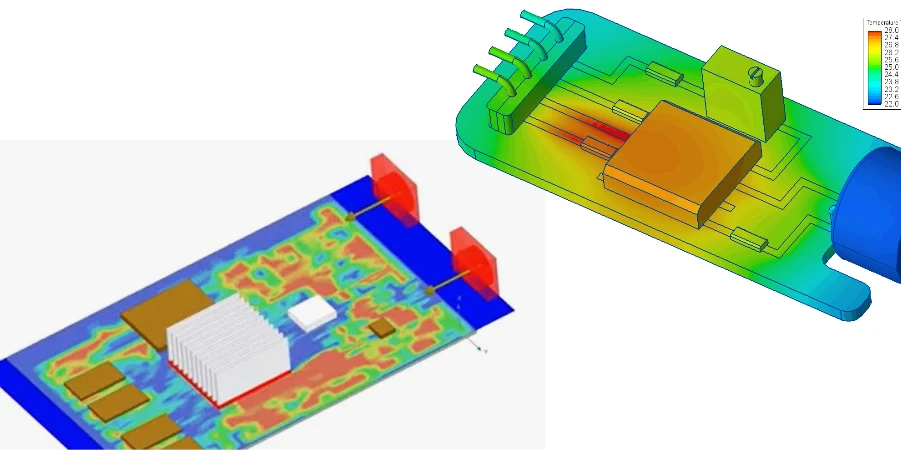

Mehrschichtige Wärmemodellierung: MCPCBs erfordern dreidimensionale Modellierung, die das Zusammenspiel von Metallsubstrat, Dielektrikum und Leiterbahnkupfer erfasst. Das Aluminium-PCB-Substrat fungiert als primärer Wärmeverteiler mit 140-200 W/m·K Leitfähigkeit. Dielektrische Schichten erzeugen Wärmewiderstand und erfordern präzise Modellierung von Dicke und Leitfähigkeit. Leiterbahnkupfer trägt zur lateralen Wärmeverteilung bei, insbesondere bei dickkupfernen Designs. Grenzflächenwiderstände zwischen Schichten beeinflussen die thermische Leistung erheblich und erfordern sorgfältige Charakterisierung.

Materialeigenschaftsdefinition: Genaue Materialeigenschaften gewährleisten die Simulationsvalidität. Aluminiumsubstrate: Wärmeleitfähigkeit 140-200 W/m·K, Dichte 2700 kg/m³, spezifische Wärme 900 J/kg·K. Kupferkern-PCB: Leitfähigkeit 385-400 W/m·K, Dichte 8960 kg/m³, spezifische Wärme 385 J/kg·K. Dielektrika: 1.0-8.0 W/m·K je nach Formulierung, temperaturabhängige Eigenschaften für Genauigkeit. Bauteilgehäuse erfordern detaillierte thermische Modelle einschließlich Die-Attach, Bonddrähten und Vergussmaterialeigenschaften.

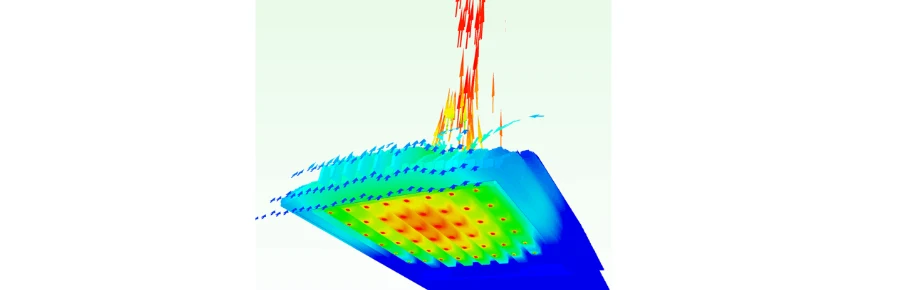

Randbedingungen-Spezifikation: Realistische Randbedingungen bestimmen die Simulationsgenauigkeit. Konvektionskoeffizienten: 5-10 W/m²·K natürliche Konvektion, 25-100 W/m²·K erzwungene Luftkühlung. Strahlungseffekte werden über 50°C signifikant und erfordern Emissionsgraddefinition. Montageschnittstellen erzeugen zusätzlichen Wärmewiderstand und erfordern Kontaktwiderstandsmodellierung. Umgebungstemperaturschwankungen beeinflussen die Kühlleistung und erfordern Worst-Case-Analysen.

Simulationssoftware-Vergleich

| Software | Stärken | MCPCB-Funktionen | Lernkurve |

|---|---|---|---|

| ANSYS Icepak | Detaillierte 3D-Analyse | Vollständige Schichtmodellierung | Steil |

| FloTHERM | PCB-spezifische Tools | Integrierte MCPCB-Vorlagen | Mittel |

| SolidWorks Flow | CAD-Integration | Grundlegende Wärmeanalyse | Flach |

| COMSOL | Multiphysik-Kopplung | Benutzerdefinierte Physik | Sehr steil |

Fortgeschrittene Simulationstechniken

Anspruchsvolle Simulationsansätze erfassen komplexe thermische Phänomene und ermöglichen eine genaue Vorhersage der MCPCB-Leistung. Fortgeschrittene Techniken behandeln Nichtlinearitäten, transiente Effekte und gekoppelte Physik-Interaktionen.

Transiente thermische Analyse: Leistungszyklen verursachen Temperaturschwankungen, die zeitabhängige Simulationen erfordern. Thermische Masseneffekte in Metallsubstraten bieten transiente Pufferung. Die Chip-Temperaturreaktion verzögert sich gegenüber Leistungsänderungen und beeinflusst Sperrschichttemperaturspitzen. Die Lötverbindungsermüdung hängt von Temperaturzyklusamplitude und -frequenz ab. PWM-Schaltvorgänge erfordern eine hohe zeitliche Auflösung zur Erfassung von Mikrosekunden-Heizdynamiken. Korrelation mit Zuverlässigkeitstests zur Validierung. Modellierung nichtlinearer Effekte: Temperaturabhängige Materialeigenschaften beeinflussen die Hochtemperaturgenauigkeit. Die Wärmeleitfähigkeit von Metallen sinkt um 0,1-0,3% pro °C, was iterative Lösungen erfordert. Oberhalb von 100°C dominiert Strahlung, was Berechnungen von Sichtfaktoren erfordert. Kontaktwiderstand variiert mit Druck und Temperatur, was die Schnittstellenmodellierung beeinflusst. Natürliche Konvektionskoeffizienten ändern sich mit Temperaturdifferenzen und erfordern Korrelationsaktualisierungen.

Gekoppelte Physiksimulation: Elektrothermische Kopplung erfasst Joulesche Erwärmung in Leiterbahnen und Durchkontaktierungen. Stromdichtekonzentration an Ecken erzeugt lokale Hotspots. Temperatur beeinflusst elektrischen Widerstand und erzeugt positive Rückkopplung, was Iteration erfordert. Mechanische Spannung durch CTE-Mismatch beeinträchtigt Zuverlässigkeit und erfordert thermomechanische Analyse. Strömungsmodellierung für erzwungene Konvektion erfordert CFD-Kopplung.

Validierungsmethodik und Korrelation

Simulationsvalidierung gewährleistet Modellgenauigkeit und schafft Vertrauen in Vorhersagefähigkeiten. Systematische Korrelation zwischen Simulation und Messung etabliert Modellzuverlässigkeit.

Physikalische Testkorrelation: Thermoelementmessungen validieren Übergangs- und Gehäusetemperaturen. Infrarotthermografie liefert flächige Temperaturverteilung für Modellabgleich. Thermische Testträger mit eingebetteten Sensoren ermöglichen detaillierte Validierung. Leistungszyklustests bestätigen transiente Modellgenauigkeit. Umgebungstests validieren Randbedingungsannahmen. Befolgen Sie MCPCB-Designregeln für Testträgerdesign.

Modellkalibrierungsprozess: Initiale Korrelation identifiziert Modellabweichungen, die Anpassungen erfordern. Schnittstellenwiderstandsabgleich passt gemessene thermische Impedanz an. Konvektionskoeffizientenanpassung gleicht Oberflächentemperaturen ab. Materialeigenschaftsverfeinerung verbessert Übereinstimmung, insbesondere bei Dielektrika. Netzempfindlichkeitsstudien sichern numerische Genauigkeit ohne übermäßige Berechnung.

Unsicherheitsquantifizierung: Monte-Carlo-Analyse erfasst Materialeigenschaftsschwankungen. Sensitivitätsstudien identifizieren kritische Ergebnisparameter. Worst-Case-Analyse sichert robuste Designmargen. Statistische Korrelation validiert Modellkonfidenzintervalle. Designmargen berücksichtigen Modellunsicherheiten für zuverlässigen Betrieb.

Thermische Modellierung für LED-Anwendungen

LED-Anwendungen erfordern spezielle thermische Modellierung für einzigartige LED-Charakteristika und optisch-thermische Wechselwirkungen. Präzise Modellierung gewährleistet optimale Leistung und Lebensdauer. Sperrschichttemperaturvorhersage: Die LED-Effizienz hängt stark von der Sperrschichttemperatur ab und erfordert eine präzise Modellierung. Der Wärmewiderstand von der Sperrschicht zum Lötpunkt variiert mit dem Gehäusedesign. Die Erwärmung des Phosphors in weißen LEDs erhöht die Komplexität und erfordert separate thermische Zonen. Mehrere LED-Arrays verursachen thermische Übersprechung, die die einzelnen Sperrschichttemperaturen beeinflusst. Dynamische thermische Kompaktmodelle ermöglichen System-Level-Simulationen. Berücksichtigen Sie die Auswirkungen der MCPCB-Montage auf die thermische Leistung.

Optisch-thermische Kopplung: Der Lichtauskopplungswirkungsgrad nimmt mit der Temperatur ab und beeinflusst die Wärmeentwicklung. Die Temperaturabhängigkeit der Phosphor-Umwandlungseffizienz beeinflusst die thermische Belastung. Optische Rückkopplung von reflektierenden Substraten beeinflusst die Absorption. Farbverschiebungen mit der Temperatur erfordern eine gekoppelte optisch-thermische Optimierung. Lebensdauervorhersagemodelle verknüpfen die Sperrschichttemperatur mit dem L70-Abbau.

System-Level-Optimierung: Die Integration von Kühlkörpern erfordert die Modellierung des gesamten Wärmepfads. Kompromisse zwischen natürlicher und erzwungener Konvektion leiten das Kühldesign. Die Optimierung der Wärmesenkenplatzierung balanciert Kosten und Leistung. Das PCB-Layout beeinflusst den Ausbreitungswiderstand und erfordert iterative Optimierung. Die Platzierung des Treibers beeinflusst sowohl die elektrische als auch die thermische Leistung. Überprüfen Sie die MCPCB-Kostenanalyse für Optimierungskompromisse.

Simulations-Best Practices

Modellvorbereitung

- Geometrie vereinfachen, während Wärmepfade erhalten bleiben

- Symmetrie/2D-axi verwenden, wo gültig, um Laufzeit zu reduzieren

- TIMs, Lötmittel, Durchkontaktierungen und Kupferebenen einbeziehen

- Temperaturabhängige Eigenschaften verwenden

Netzstrategie

- An TIMs/Lötstellen/Durchkontaktierungen und Hotspot-Bereichen verfeinern

- Sicherstellen, dass mindestens 3–5 Elemente durch dünne Schichten

- Grenzschichten für Konvektion/CFD hinzufügen

- Netzunabhängigkeits- und y⁺-Prüfungen durchführen (falls CFD)

Lösersteuerung

- Residuen verfolgen; Energiebilanz < 1%

Validierung & Berichterstattung

- Mit IR/Thermoelement-Messungen korrelieren

- Sensitivitäts- & Unsicherheitsbudget (Netz/Randbedingungen)

- KPIs berichten: Tj, ΔT, Rθ, Tmax vs. Grenzwerte

- Erkenntnisse in klare Designmaßnahmen umsetzen